Quando tornerà Hadda? aNNe Herbauts (trad. Maria Pia Secciani)

Edizioni Clichy 2023

ILLUSTRATI PER PICCOLI (dai 4 anni)

"Quando tornerà Hadda?

Ma sono qui, tesoro mio, senti, hai addosso la mia luce.

Quando tornerà Hadda?

Ma sono qui, stellina mia, guarda, hai la mia volontà.

Quando tornerà Hadda?

Ma sono qui, ragazzo mio, lo so, vedrai oltre l'orizzonte."

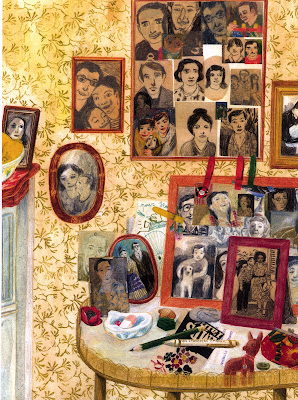

In una grande casa, piena di luce e di tracce di vita, piena di mobili e di cose, le finestre aperte e le tende che si muovono con il vento, giocattoli un po' ovunque sulle mattonelle dei pavimenti, scarpe appena tolte, borse della spesa appoggiate, giornalini un po' sparsi, un piatto di sardine sul tavolo della cucina che aspettano di essere pulite e cucinate.

Una sola cosa sembra mancare: la presenza di qualcuno, se non nello sguardo che attraversa stanza dopo stanza.

E in tutti questi ambienti luminosi si sentono due sole voci fuoricampo: la prima, insistente, che sembra proprio quella di un bambino, che ripete sempre e solo la stessa domanda: quando tornerà Hadda? e la seconda, quella di Hadda che a un suo ritorno non allude mai, come se non ce ne fosse bisogno, perché lei, il suo mondo, la sua luce, la sua dolcezza è lì, e in molti luoghi ancora, e sempre ci resterà.

Anne Herbauts è sempre stata capace di offrire nei suoi libri un punto di vista molto personale, sempre capace di farci vedere che cosa c'è al di là delle apparenze, e a voler essere più precisi, a vedere cosa il vuoto, l'assenza, possa significare e portare in sé.

"Il vuoto è il luogo dove le cose possono avvenire", così recitava la presentazione di una mostra a lei dedicata a Bologna nel lontano 2007 e che proprio dal titolo di un suo libro meraviglioso prendeva il nome: L'ora vuota.

Pensiamo anche al libro Lunedì che con il vuoto e l'assenza ha molto a che fare, a partire dalla copertina piena di nulla intorno a lui, Lunedì. O ancora il suo lento svanire con il procedere della storia, fino ad arrivare alla sua assenza che però non è sparizione, ma percezione diversa della sua presenza.

L'altro aspetto che caratterizza la poetica di Herbauts sta nel suo bisogno di interrogarsi e di interrogare anche i suoi lettori su grandi domande, quelle stesse che si pongono i bambini e che non prevedono una risposta veloce e superficiale, ma al contrario un pensiero lento e profondo:

Di che colore è il vento? oppure Cosa fa la luna di notte?

Ecco, in questo libro troviamo intrecciate magnificamente entrambe le questioni.

Un assiduo domandare da parte di un bambino circa un vuoto, una assenza, da colmare.

Alcuni indizi hanno fatto pensare che dietro quel nome che rappresenta la grande assente, Hadda, ci sia una nonna. E probabilmente è così. Ma lo è solo in modo strumentale per dare a un bambino una forma di mancanza che possa capire, per dare alle sue tavole un soggetto il più concreto possibile, ma in realtà dietro il nome Hadda e dietro gli occhiali e le chiavi sullo stipo ci si potrebbero nascondere anche molte altre partenze.

Disegnare ciò che non c'è e nello stesso tempo attestarne la presenza è - per paradosso - più facile che invece raccontarlo a parole.

Anne Herbauts si prende dodici tavole per dirlo con pastelli e qualche collage e undici volte si dà l'occasione di trovare con le parole la risposta, le risposte.

Si tratta di brevi frasi, sempre introdotte, come un ritornello, da una visione diversa rispetto alla domanda.

Al ripetersi del Quando tornerà?, risponde sempre una voce che smentisce la partenza: Ma sono qui (ed ecco che anche qui capita quello che era capitato in Lunedì: cambia il senso da attivare per percepire, non più gli occhi, ma le dita lì, e anche qui si dimostra che se gli occhi non vedono, non significa che qualcosa manchi davvero. Il cinema ce lo ha insegnato con il fuoricampo).

Tutte le risposte hanno fili che le tengono assieme: la tenerezza, la fiducia e la forza del ricordo.

Le dodici tavole invece sono costruite attraverso uno sguardo fuoricampo, appunto - che coincide con quello del lettore, circostanza che letteralmente lo chiama dentro l'esperienza visiva - che vaga per le stanze dove, da una parte non si coglie la presenza fisica e dall'altro invece, attraverso miriadi di dettagli, si allude proprio a questa presenza.

In sostanza, la Herbauts tanto con il testo quanto con le immagini applica un criterio a lei caro: ti mostro qualcosa e nello stesso tempo ti offro un sistema per vederlo, percepirlo, interpretarlo in modo diverso.

Su tutto questo si diffonde una qualità del disegno, una vera e propria sfida personale: dai quadri e le foto alle pareti, ai pattern di pavimenti, parati e tessuti, dalla botanica sul balcone al lampadario in soggiorno, che provoca un piacere in senso estetico che raramente si incontra.

Carla